Ma relation avec ma grand-mère me fait grossir : comment l’hypnose peut vous aider ?

Ma relation avec ma grand-mère me fait grossir : comment l’hypnose peut vous aider ?

La maison de notre grand-mère est souvent associée à des odeurs de gâteaux, à des plats réconfortants et à un amour qui semble infini ou à une personne que l’on déteste profondément (ou qui nous déteste).

Mais au-delà de ces souvenirs heureux et malheureux, la relation que nous avons avec notre grand-mère peut tisser des liens inconscients très forts entre affection, nourriture et poids corporel. Voici comment cette relation unique peut contribuer à une prise de poids.

- 1. La Nourriture comme Langage d’Amour Inconditionnel

- 2. La Transmission des Croyances et des Peurs d’une Autre Époque

- 3. La Grand-Mère comme Refuge Émotionnel

- 4. Le Cas Spécifique : La Grand-Mère comme Mère de Substitution

- 5. Conflits de Loyauté et Acte de Rébellion Inconscient

- 6. Le Deuil et le « Poids du Souvenir »

1. La nourriture comme langage d’amour inconditionnel

- « Manger, c’est aimer » : Pour de nombreuses grands-mères, nourrir est la principale façon de démontrer leur amour. Chaque plat est une preuve d’affection. Inconsciemment, on intègre que plus on mange, plus on reçoit (et on accepte) cet amour.

- Refuser la nourriture, c’est rejeter l’amour : Dire « non merci, je n’ai plus faim » peut être perçu par elle (et par nous) comme un rejet de sa personne. On mange pour ne pas faire de peine, créant une déconnexion avec nos propres signaux de satiété.

- La peur du manque : « Tu es trop maigre ! » Souvent issues de générations ayant connu des restrictions, nos grands-mères associent la minceur à la maladie et les « bonnes joues » à la santé. Elles nous encouragent à manger pour se rassurer, nous transmettant l’idée que « plus » c’est « mieux ».

2. La transmission des croyances et des peurs d’une autre époque

- Le culte de l’abondance : Avoir une table bien garnie est un symbole de réussite et de sécurité. Le gaspillage est impensable. Surtout quand elle a connu le manque durant la seconde guerre mondiale. « Finis ton assiette » devient une règle d’or qui nous apprend à ignorer nos limites.

- Des standards de beauté différents : L’idéal de la femme pulpeuse, « bien en chair », était un signe de bonne santé et de fertilité. Une grand-mère peut, sans le vouloir, nous transmettre que prendre des formes est une bonne chose, entrant en conflit avec les normes actuelles.

3. La grand-mère comme refuge émotionnel

- Un havre de paix sans jugement : La maison de la grand-mère est souvent un lieu où les règles parentales sont plus souples. C’est un espace de réconfort où la nourriture est au centre des rituels.

- L’association « douceur = sucré » : Les gâteaux, les bonbons et les plats riches deviennent les symboles de ce refuge. À l’âge adulte, en cas de stress ou de tristesse, notre cerveau cherchera à recréer ce sentiment de sécurité en se tournant vers ces mêmes aliments « doudous ».

4. Le cas spécifique : La grand-mère comme mère de substitution

Cette dynamique est l’une des plus profondes et des plus impactantes. Lorsque, pour diverses raisons (mère absente, jeune, débordée, malade…), la grand-mère prend le rôle de figure maternelle principale, le lien devient existentiel.

- Le pilier central de la sécurité affective : Elle n’est plus seulement une source de douceur, elle est LA source de sécurité, la base sur laquelle l’enfant se construit. Son amour et sa nourriture comblent un vide initial.

- La disparition et le deuil non reconnu : Quand cette grand-mère, qui était en réalité une « mère de cœur », décède, le choc est immense. Pourtant, l’entourage et la société traitent ce deuil comme la perte « normale » d’une grand-mère. La personne endeuillée se sent seule et incomprise dans sa douleur, car elle a le sentiment d’avoir perdu sa mère.

- Le poids pour combler un vide abyssal : Le vide laissé par sa disparition est si profond, si fondamental, qu’il ne peut être nommé. La nourriture, qui était son principal langage d’amour, devient alors le seul moyen connu pour tenter de combler physiquement ce gouffre émotionnel. Grossir devient une tentative désespérée de remplir le vide laissé par la seule personne qui nous « remplissait » d’amour inconditionnel.

5. Conflits de loyauté et acte de rébellion inconscient

- La loyauté au clan familial : Si notre grand-mère et les femmes de la famille étaient rondes, mincir peut être vécu inconsciemment comme une trahison. Garder ses kilos, c’est rester « l’une des leurs ».

- Prendre le parti de la grand-mère : Si notre mère était stricte sur l’alimentation, adopter les habitudes alimentaires généreuses de notre grand-mère peut être un acte de rébellion inconscient contre l’autorité maternelle.

6. Le deuil et le « poids du souvenir »

- Manger pour la garder en vie : Préparer et manger ses recettes est une façon de faire perdurer sa mémoire, de sentir sa présence. On se nourrit littéralement de son souvenir.

- Le corps qui porte le chagrin : La prise de poids peut être la matérialisation physique du chagrin. Le corps devient lourd du poids de la peine non exprimée. Lâcher les kilos peut alors faire peur, car on a l’impression que l’on va la perdre une seconde fois.

7. La grand-mère maléfique

- La grand-mère qui voulait avoir un petit fils et non une petite fille : Il m’est arrivé d’avoir une cliente qui avait été détestée par sa grand-mère, car ça lui volait sa propre fille. La grand-mère ne souhaitait pas que cette petite fille existe si bien que ça contribuait à la maigreur extrême de ma cliente. Une maigreur qui était symbole d’être entre la vie et la mort ou avec un corps androgyne. Ne pas être assez grosse a l’ « avantage » inconscient de ne pas avoir des formes de femmes (ni ses règles au passage, comme les hommes).

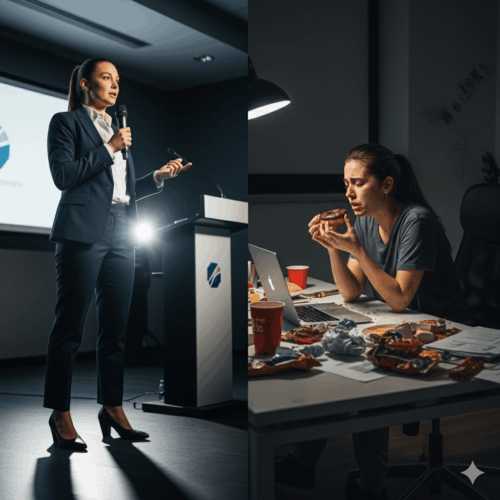

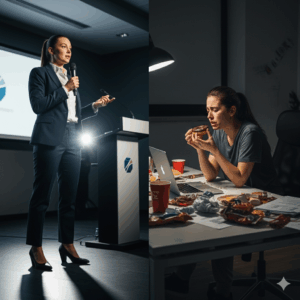

Cet amour qui fait grossir : quand le lien avec votre grand-mère nourrit vos troubles alimentaires

« Chez ma grand-mère, un repas sans trois services, ce n’était pas un vrai repas. Refuser, c’était lui faire de la peine. Alors je mangeais. Pour lui faire plaisir, pour lui dire que je l’aimais. »

Cette phrase, c’est celle de Chloé, 34 ans, en séance. Elle se bat contre des compulsions alimentaires et une prise de poids constante depuis plus de dix ans. Elle a tout essayé : régimes stricts, rééquilibrage alimentaire, suivi nutritionnel. Rien ne fonctionne durablement. Chaque fois, elle replonge dans des crises d’hyperphagie, dévorant en cachette ce qu’elle s’interdit le jour. La nourriture est son ennemie, mais aussi son seul réconfort. Un réconfort qui a le goût de l’enfance.

La nourriture comme héritage : une thérapie pour comprendre cette loyauté inconsciente

Le déclic pour Chloé n’est pas venu en parlant de calories, mais en évoquant sa grand-mère. Une femme aimante, généreuse, dont la cuisine était le langage d’amour principal. Pour cette génération qui a pu connaître des restrictions, nourrir les siens est la preuve ultime d’affection et de sécurité. Chloé a grandi avec cette équation profondément ancrée en elle : nourriture = amour = sécurité.

Le problème ? Cette croyance, si belle en apparence, est devenue une prison. Aujourd’hui, son inconscient continue d’appliquer ce programme à la lettre. Quand elle se sent seule, stressée ou triste, son cerveau ne cherche pas une solution, il cherche l’amour. Et l’amour, pour lui, c’est la nourriture. C’est un mécanisme de survie émotionnelle. Ses crises d’hyperphagie ou de boulimie ne sont pas un manque de volonté, mais une loyauté déchirante à un schéma familial. Elle mange pour se sentir aimée, comme sa grand-mère l’aimait.

Pourquoi les régimes échouent face aux troubles alimentaires familiaux ?

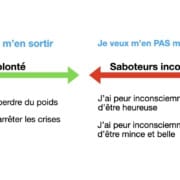

Ici réside la raison pour laquelle tous les régimes sont voués à l’échec. Un régime demande de contrôler, de restreindre, de refuser. Pour l’inconscient de Chloé, cela se traduit par : « contrôle l’amour », « restreins la sécurité », « refuse l’affection ». C’est une bataille perdue d’avance. Lutter contre les compulsions alimentaires avec la seule volonté, c’est comme essayer de retenir la marée avec ses mains. Chaque restriction crée une frustration si intense que la crise qui s’ensuit est inévitable, la faisant sombrer un peu plus dans la culpabilité et la haine de soi.

Vous vous reconnaissez peut-être. Cette sensation que quelque chose de plus fort que vous prend le contrôle. Cette incapacité à comprendre pourquoi vous continuez à manger alors que vous n’avez même plus faim. Ce n’est pas de la folie. C’est un programme qui tourne en boucle, une fidélité à une histoire qui ne vous appartient plus vraiment.

L’hypnose pour se libérer des schémas et aider à guérir des TCA

C’est là que l’hypnose change radicalement la donne. Plutôt que de s’attaquer au symptôme (la prise de nourriture), la thérapie par l’hypnose s’adresse directement à la cause : cette association inconsciente entre nourriture et amour. Il ne s’agit pas d’effacer l’amour pour votre grand-mère, mais de défaire le nœud émotionnel qui vous lie à la nourriture.

Le travail en hypnose permet de communiquer avec cette partie de vous qui a mis en place cette stratégie de survie. Il s’agit de lui montrer qu’aujourd’hui, en tant qu’adulte, vous avez d’autres moyens de vous apporter de l’amour, du réconfort et de la sécurité. C’est une mise à jour de votre logiciel interne. On ne lutte pas contre le trouble alimentaire ; on lui explique avec bienveillance que sa mission est terminée. On apprend à séparer l’amour reçu de la nourriture consommée.

Se libérer de l’hyperphagie ou de la boulimie, ce n’est pas rejeter votre histoire ou vos aînés. C’est au contraire leur rendre le plus bel hommage : garder l’amour et laisser partir le poids qui ne vous appartient pas. C’est choisir de se nourrir d’autre chose. D’amour pour soi, de respect, et enfin, de liberté.